キャリアブレイクを文化に。

社会のリズムをアップデート。

読みもの

7月の選書 #9

私の生活改善運動

安達茉莉子

読みもの

私の生活改善運動

安達茉莉子

私は自分の人生を、素朴でも、豊かな幸せに満ちたものにしたい

“精神疾患は複合的な現象なのです。

脳や心に問題があるのは事実ですが、それが症状としてどのように発現するか、というのは、家族の関係や職場での人間関係、地域との関連性、つまりご本人を取り巻く環境が関係しています。

薬が変えられるのは脳の状態だけなのです。

カウンセリングで変えられるのは心理状態だけです。

精神疾患というのは、その2つだけでは済まない複合的な現象ですから、ケースワークという発想を持って環境調整をしていくことが必要なのです。”

無職ライター3期生のあやこです。

冒頭に引用した言葉は、[ミルマガジン]という障害者雇用支援メディアの2019.10.17付コラム「こころの病を癒す『環境調整』」という記事に登場します。記事を書かれたのは、このメディアのコラムニストである森山晋悟さんという方で、就労移行支援事業所Ponte(ポンテ)の施設長をされている方。なのですが、この発言をされたのは、精神科医の斎藤環さんという方(森山さんは斎藤さんの発言を引用されている)。

つまり私は孫引きをしているのですが、ここまでしてでも、私にはこの言葉を伝えたい理由がありました。

私は新卒二年目で体調を崩し、うつ病と診断されました。

診断がついたというのはきっかけに過ぎず、私は自分の生きづらさ(認知の歪み、スキーマ)を自覚したものの、これをどう扱ったらよいものか、持て余している。

何度も何度もズレや違和感を飲み込んでは、やっぱダメ、と倒れたり、いやまだ闘えるのでは?と、立ち上がったり。

私は自分の人生を、素朴でも、豊かな幸せに満ちたものにしたい。

それだけは、昔から明確なんです。だから、ジタバタもがいてる。

だけど、どうしたらいいのかが全然見えてこない。

月刊無職の、他の方の記事を読んでいると、記事の内容は本当に多様なのに、私の琴線に触れるのは『一度立ち止まったけど、いずれは自分に合う就職先・働き方が見つかりました(めでたしめでたし)』というストーリー。

つまり私の時計は、フリーランスになっても、結婚して家庭のことや子育てをしながらも、あの新卒二年目の、うつ病と診断された時から動いていないみたいなのでした。

それでも、それでも。

私は手を伸ばし続け、冒頭の言葉にたどり着きました。

私は福祉に明るくないので、「ケースワーク」についての理解も浅いと思います。だけど、「環境調整」という言葉には、まさに私が求めていた「社会との関係の中で生きている自分」を回復していくヒントがありそう。そんな、いい予感がしたのでした。

環境を見直し、整えることで、

心の負担を軽減し、自分らしい生き方を取り戻す。

「環境調整」というアンテナが立ってから、今の自分に本当に必要な情報や、モノなどに出会える確率が上がったように思います。

ということで、前置きが大変長くなりましたが、今月の選書(笑)

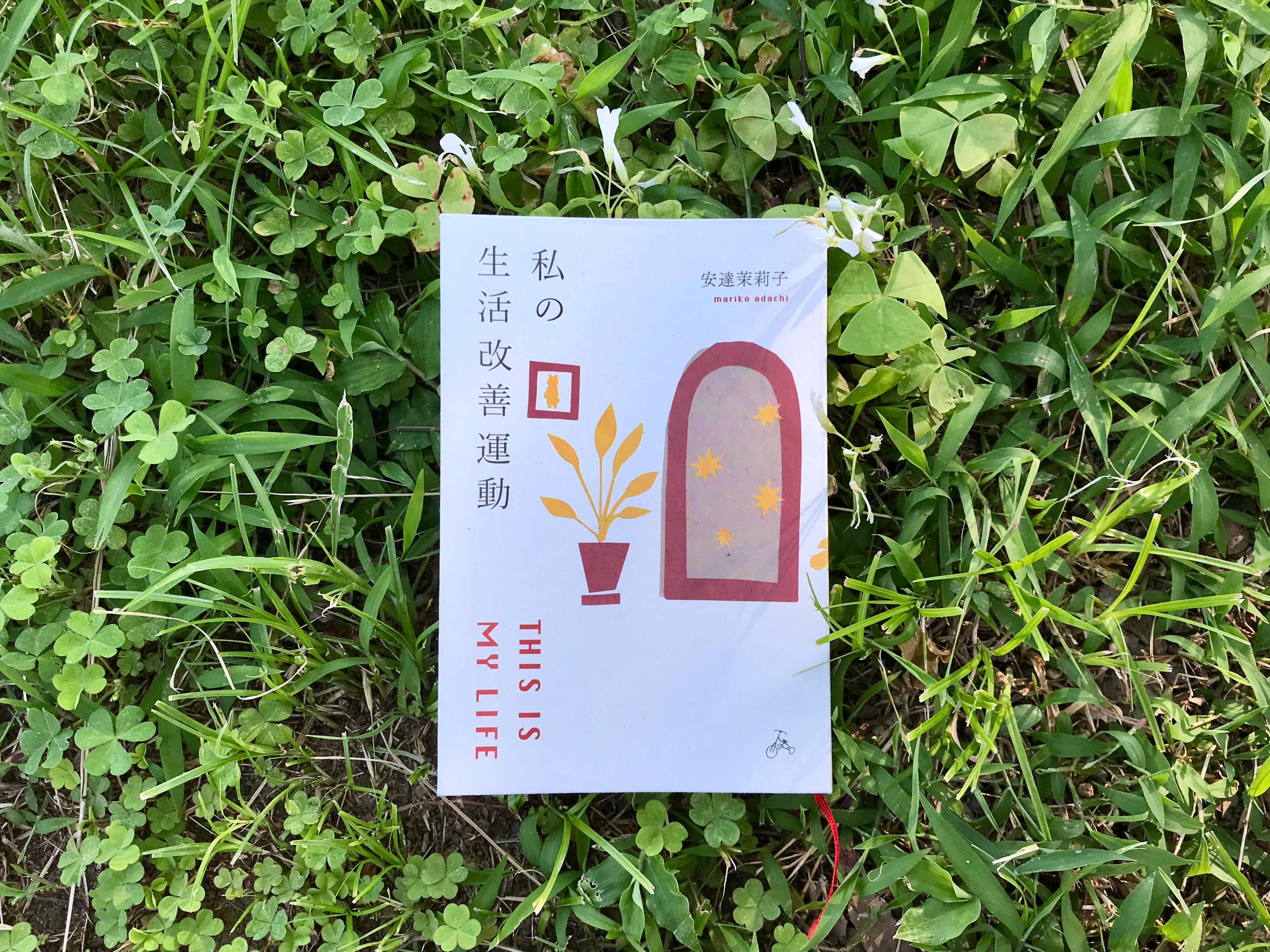

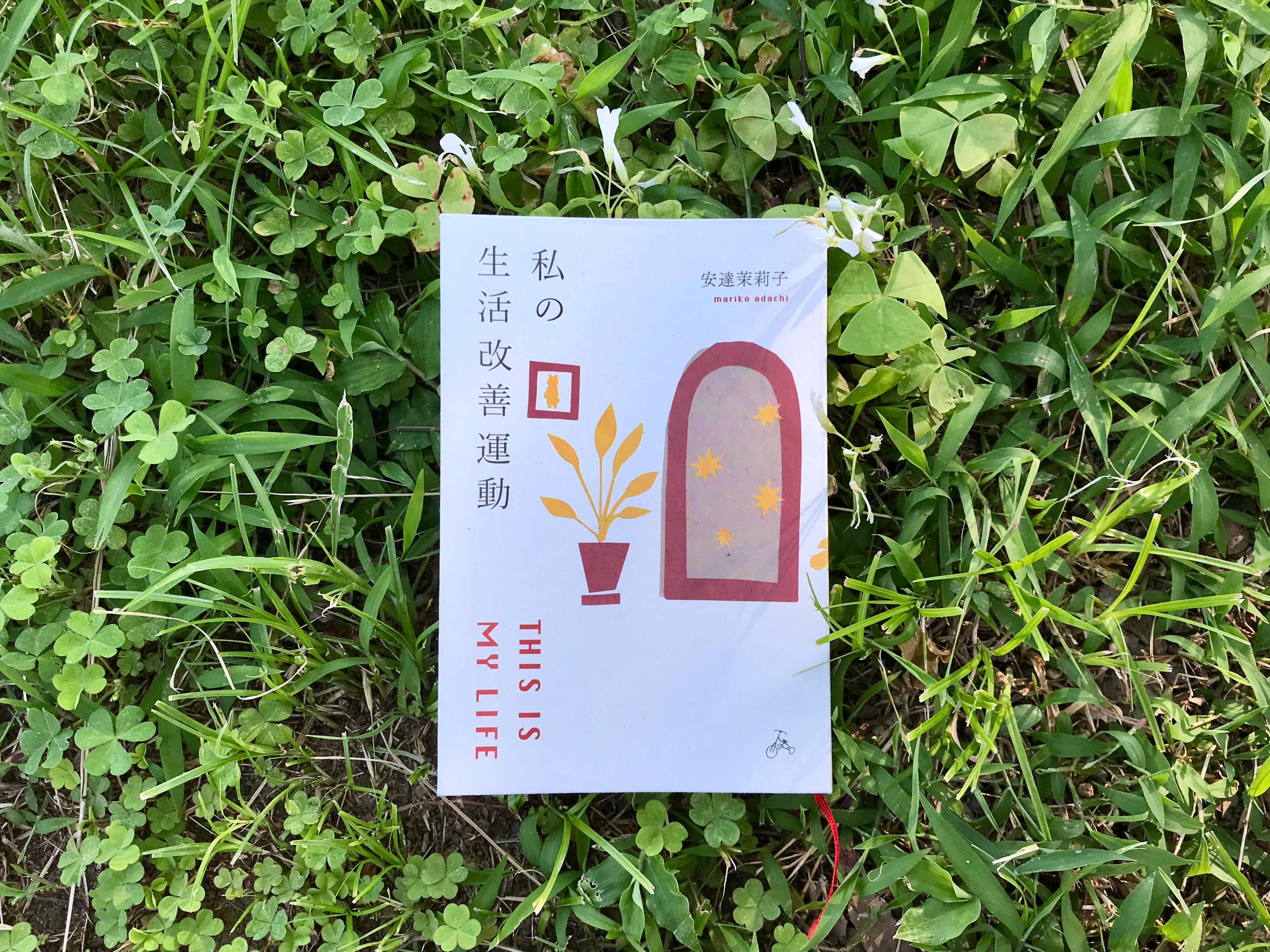

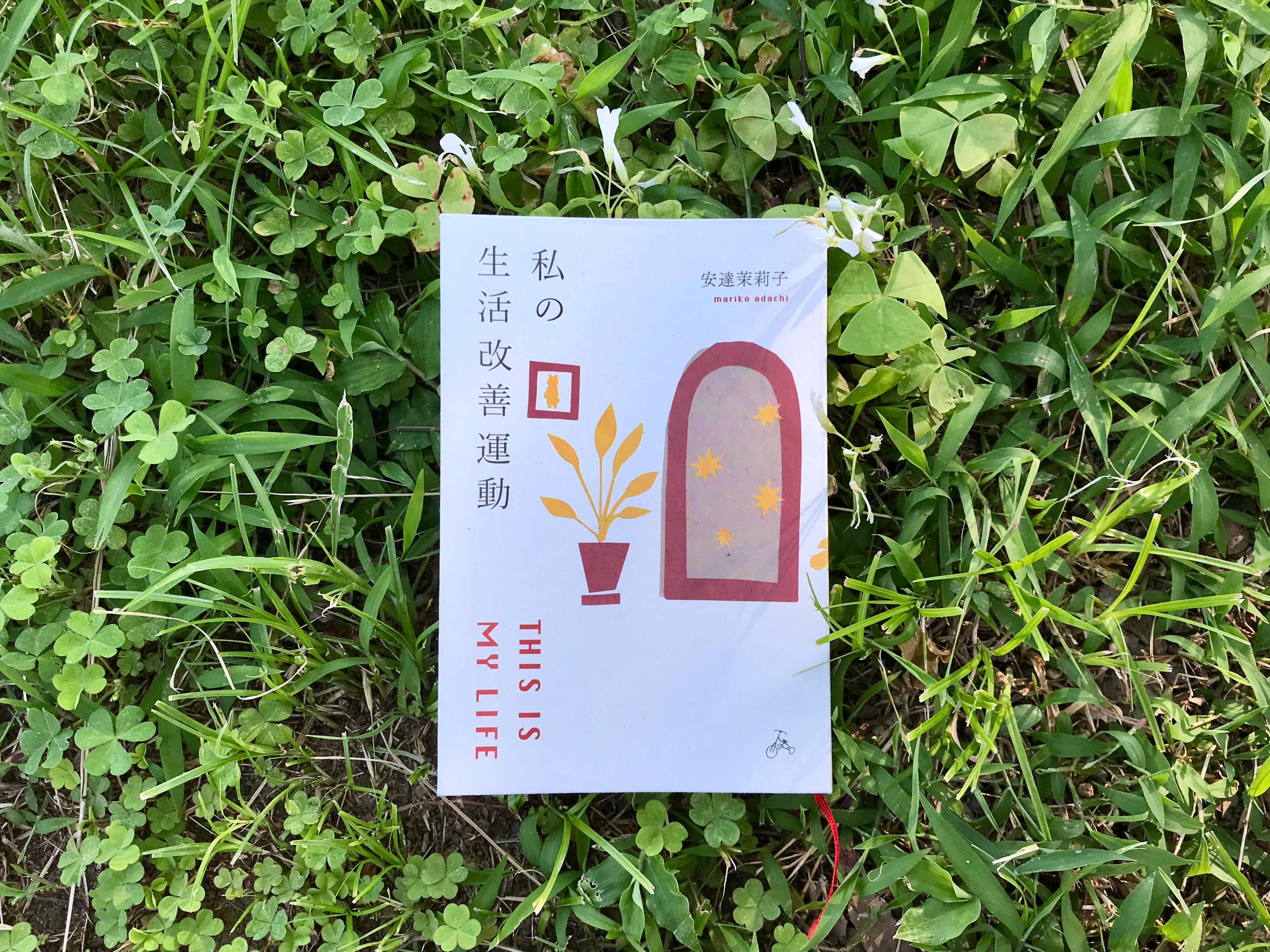

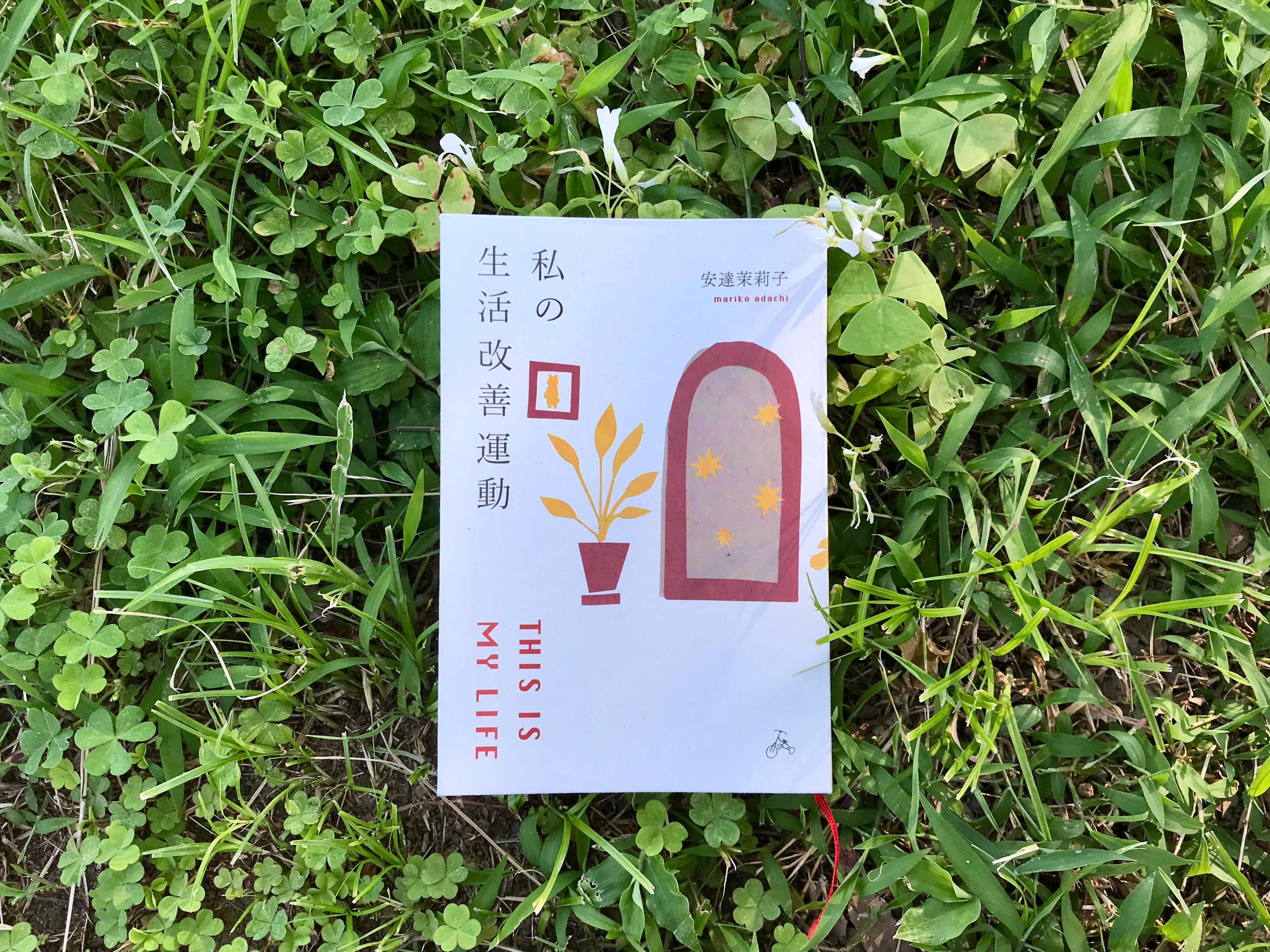

安達茉莉子さんの「私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE」です。

もともと手づくりのZINEだったものが、ZINEとしては異例のシリーズ累計五千部を記録。これを5万字の書下ろしとともに単行本として再構成したのが、本書なのだとか。

手に取ってもらえたら分かるのですが、この本、とても「てしごと」を感じる製本なのです。表紙をめくっては、一冊一冊ここで折って、糊付けしたのかなぁ…なんて^^実際は分からないけど。

生活改善運動という名前の運動は、日本の歴史の中で実際にあった運動だ。ただし、このエッセイでは、あくまで私が自分なりに理解し、個人的に実践してきた定義でこの言葉を使わせてもらいたい。それは自分にとっての心地よさ、快・不快を判別し、より幸福な方に向けて生活の諸側面を改善していく自主的で内発的な運動だ。

―安達茉莉子「私の生活改善運動」p.10より引用

著者は、Yさんというひとを通じて「生活改善運動」と出会います。

彼は彼女が十年近くも片づけあぐね、物置状態になっていた当時の部屋に「ここにはフロンティアがある」と喜び、片づけを申し出ました。それは単なる断捨離といったものではなく、人格否定を伴わない生活の改造。彼女にとっては、初めての経験でした。この本には、そのことをきっかけに、著者が自分の生活に少しずつ手を入れていく様子が綴られています。

どこに住み、どう暮らすのか。

本棚を置くとしたら、どんなものを。

何を食べるか、どう食べるか。

どんな服を着たいか。

どんなにささやかなことでも、決断にはエネルギーが要りますよね。そして、ひとのエネルギーは日々有限。疲れをリセットし、新たなエネルギーを蓄える余裕も無くては、お茶碗ひとつ探すのにもひと苦労。だって、失敗はしたくないもの。

だからといって、仮ぐらし(アリエッティじゃないよ、暮らし(仮)ってこと)のままでは、今の自分を置き去りにしてしまう。

少しずつ、少しずつ。

部屋が荒れても、自分を責めない。

そこまで頑張っている、自分がいるのだから。

元気が回復してきたら、また、自分が心地よいと思うほうに。

私はもともと手を動かすのが好きなので、この本では「自分で作る」選択肢についてもしっかり触れられているのが嬉しかったです。

自分の感覚が戻ってくると、壁のフックも、ちょうどいい高さを体感で決められるのですね。前に開けちゃったネジ穴は『穴うめ職人』でほぼ元通りになるから、大丈夫。

「これでいいや」で選ばないこと。「実は好きじゃない」を放置しないこと。

私も、ぜひそうありたい。

そんなことを強く思えることができた、一冊でした。

★書籍について

出版社 : 三輪舎

発売日 : 2022/9/16

単行本 : 224ページ

寸法 : 11.7 x 1.6 x 17.4 cm

読みもの

7月の選書 #9

私の生活改善運動

安達茉莉子

読みもの

私の生活改善運動

安達茉莉子

私は自分の人生を、素朴でも、豊かな幸せに満ちたものにしたい

“精神疾患は複合的な現象なのです。

脳や心に問題があるのは事実ですが、それが症状としてどのように発現するか、というのは、家族の関係や職場での人間関係、地域との関連性、つまりご本人を取り巻く環境が関係しています。

薬が変えられるのは脳の状態だけなのです。

カウンセリングで変えられるのは心理状態だけです。

精神疾患というのは、その2つだけでは済まない複合的な現象ですから、ケースワークという発想を持って環境調整をしていくことが必要なのです。”

無職ライター3期生のあやこです。

冒頭に引用した言葉は、[ミルマガジン]という障害者雇用支援メディアの2019.10.17付コラム「こころの病を癒す『環境調整』」という記事に登場します。記事を書かれたのは、このメディアのコラムニストである森山晋悟さんという方で、就労移行支援事業所Ponte(ポンテ)の施設長をされている方。なのですが、この発言をされたのは、精神科医の斎藤環さんという方(森山さんは斎藤さんの発言を引用されている)。

つまり私は孫引きをしているのですが、ここまでしてでも、私にはこの言葉を伝えたい理由がありました。

私は新卒二年目で体調を崩し、うつ病と診断されました。

診断がついたというのはきっかけに過ぎず、私は自分の生きづらさ(認知の歪み、スキーマ)を自覚したものの、これをどう扱ったらよいものか、持て余している。

何度も何度もズレや違和感を飲み込んでは、やっぱダメ、と倒れたり、いやまだ闘えるのでは?と、立ち上がったり。

私は自分の人生を、素朴でも、豊かな幸せに満ちたものにしたい。

それだけは、昔から明確なんです。だから、ジタバタもがいてる。

だけど、どうしたらいいのかが全然見えてこない。

月刊無職の、他の方の記事を読んでいると、記事の内容は本当に多様なのに、私の琴線に触れるのは『一度立ち止まったけど、いずれは自分に合う就職先・働き方が見つかりました(めでたしめでたし)』というストーリー。

つまり私の時計は、フリーランスになっても、結婚して家庭のことや子育てをしながらも、あの新卒二年目の、うつ病と診断された時から動いていないみたいなのでした。

それでも、それでも。

私は手を伸ばし続け、冒頭の言葉にたどり着きました。

私は福祉に明るくないので、「ケースワーク」についての理解も浅いと思います。だけど、「環境調整」という言葉には、まさに私が求めていた「社会との関係の中で生きている自分」を回復していくヒントがありそう。そんな、いい予感がしたのでした。

環境を見直し、整えることで、

心の負担を軽減し、自分らしい生き方を取り戻す。

「環境調整」というアンテナが立ってから、今の自分に本当に必要な情報や、モノなどに出会える確率が上がったように思います。

ということで、前置きが大変長くなりましたが、今月の選書(笑)

安達茉莉子さんの「私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE」です。

もともと手づくりのZINEだったものが、ZINEとしては異例のシリーズ累計五千部を記録。これを5万字の書下ろしとともに単行本として再構成したのが、本書なのだとか。

手に取ってもらえたら分かるのですが、この本、とても「てしごと」を感じる製本なのです。表紙をめくっては、一冊一冊ここで折って、糊付けしたのかなぁ…なんて^^実際は分からないけど。

生活改善運動という名前の運動は、日本の歴史の中で実際にあった運動だ。ただし、このエッセイでは、あくまで私が自分なりに理解し、個人的に実践してきた定義でこの言葉を使わせてもらいたい。それは自分にとっての心地よさ、快・不快を判別し、より幸福な方に向けて生活の諸側面を改善していく自主的で内発的な運動だ。

―安達茉莉子「私の生活改善運動」p.10より引用

著者は、Yさんというひとを通じて「生活改善運動」と出会います。

彼は彼女が十年近くも片づけあぐね、物置状態になっていた当時の部屋に「ここにはフロンティアがある」と喜び、片づけを申し出ました。それは単なる断捨離といったものではなく、人格否定を伴わない生活の改造。彼女にとっては、初めての経験でした。この本には、そのことをきっかけに、著者が自分の生活に少しずつ手を入れていく様子が綴られています。

どこに住み、どう暮らすのか。

本棚を置くとしたら、どんなものを。

何を食べるか、どう食べるか。

どんな服を着たいか。

どんなにささやかなことでも、決断にはエネルギーが要りますよね。そして、ひとのエネルギーは日々有限。疲れをリセットし、新たなエネルギーを蓄える余裕も無くては、お茶碗ひとつ探すのにもひと苦労。だって、失敗はしたくないもの。

だからといって、仮ぐらし(アリエッティじゃないよ、暮らし(仮)ってこと)のままでは、今の自分を置き去りにしてしまう。

少しずつ、少しずつ。

部屋が荒れても、自分を責めない。

そこまで頑張っている、自分がいるのだから。

元気が回復してきたら、また、自分が心地よいと思うほうに。

私はもともと手を動かすのが好きなので、この本では「自分で作る」選択肢についてもしっかり触れられているのが嬉しかったです。

自分の感覚が戻ってくると、壁のフックも、ちょうどいい高さを体感で決められるのですね。前に開けちゃったネジ穴は『穴うめ職人』でほぼ元通りになるから、大丈夫。

「これでいいや」で選ばないこと。「実は好きじゃない」を放置しないこと。

私も、ぜひそうありたい。

そんなことを強く思えることができた、一冊でした。

★書籍について

出版社 : 三輪舎

発売日 : 2022/9/16

単行本 : 224ページ

寸法 : 11.7 x 1.6 x 17.4 cm